9月20日,2020(第九届)中国国际生态竞争力峰会在内蒙古自治区呼伦贝尔市开幕,300余名中外专家在此共话绿色经济发展。会上宜昌市荣获“2020中国醉具生态竞争力城市”称号。

中国国际生态竞争力峰会是中国生态领域具有代表性的国家级会议之一。自2008年起已成功举办八届,峰会已成为国际生态领域高层对话与务实合作的重要平台。

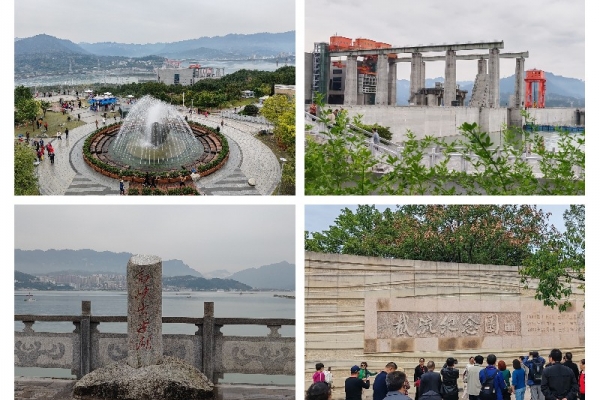

宜昌地处长江中上游结合部,是屈原、昭君故里,是三峡工程所在地,也是长江流域生态敏感区,肩负着保证“一库清水”、维护国家生态安全的特殊使命。

近年来,我们坚持“共抓大保护,不搞大开发”的规矩和导向,把保护修复长江生态环境摆在压倒性位置,走出了一条生态优先、绿色发展之路,实现了生态脆弱区向生态竞争力城市的华丽转身。

2018年4月24日,习近平总书记视察湖北,首站来到宜昌,对宜昌保护和修复长江生态环境给予了充分肯定。

宜昌主要做了以下工作

01.以压倒性力度

筑牢长江保护“生态屏障”

市委市政府把长江宜昌段生态环境修复列为一号改革工程,举全市之力打好长江大保护十大标志性战役。

一是壮士断腕破解“化工围江”。推进沿江化工“关改搬转”,关停38家、改造升级55家、搬迁4家、转产7家。按照“循环化、绿色化、高端化、精细化”要求,新建化工园区两个,吸引74个重点项目入园。宜昌破解“化工围江”的经验被国务院通报表彰并在沿江11省市推广。

二是水岸共治打造“生态廊道”。用心用情打造长江宜昌段232公里生态廊道。封堵沿江排污口26个、整治入河排污口169个;取缔非法码头216个、采砂场134家,腾退岸线42.7公里;修复长江岸线94公里、支流岸线196公里。湖北省长江大保护十大标志性战役现场推进会连续3年在宜昌召开。

三是禁渔退捕守护“生物安全”。落实长江十年禁渔要求,打造长江大保护“升级版”。退渔还湖3800亩,取缔网箱养殖3509亩。建立国家级自然保护区3个,国家级森林公园6个,国家湿地公园8个。为了给“水中大熊猫”中华鲟让路,我们心甘情愿增加投资4亿元,让两座长江大桥一跨过江。江豚洄游了,白鹭安家了,三峡库区珍稀濒危物种有了新家。

02.以系统性思维

推进山水林田湖草“宜昌试验”

坚持“外修生态、内修人文”,系统推进山水林田湖草生态治理国家试点。

一是系统保护河湖湿地。实施控源截污、水质提升、生态修复、河湖连通等工程,加强湿地保护。宜都贵子湖湿地从一潭死水蜕变为水上花园;枝江金湖从人迹罕至的臭湖,变身为鱼戏浅底、百鸟翔集的生态湿地,获评“长江经济带美丽湖泊”,建成国家湿地公园。

二是系统治理水体污染。在长江流域率先实现港口岸电全覆盖,建成船舶污染接收转运点4个。新建污水处理厂53座、改扩建36座,关闭、整治畜禽养殖场557家,彻底根治黑臭水体187公里,长江干流国考断面水质全部达到Ⅱ类。

三是系统修复山体生态。坚持“四季挖窝、三季种树”,实施全域生态复绿3513公顷,修复废弃矿山600多公顷。退耕还林13万公顷,保护天然林89.7万公顷,建设水保林4180公顷,石漠化治理800公顷,水土流失防治3.3万公顷,森林覆盖率达到66%,全市生态环境质量显著提升。

03.以改革性举措

打造生态治理“宜昌样本”

聚焦区域生态问题,探索出“共商、共管、共治、共建、共享、共赢”新路径。

一是加强地方立法,推动流域保护。颁布实施《宜昌市黄柏河流域保护条例》,组建黄柏河流域综合执法局,实行跨行政区综合执法,有效解决了“九龙治水”的窘境,被评为全国十大基层治水经验,荣获湖北改革奖。

二是完善体制机制,推动齐抓共管。全面建立市县乡村四级河湖长制,推行河湖长+警长、+检察长、+民间团体模式,受到国务院督查激励。建立城区山长制,全面推行林长制。组建环保警察队伍,创新环保执法机制。用“绿色系数”衡量发展实绩,完善政绩评价机制。

三是用好市场办法,推动常态长效。以黄柏河流域为试点,建立生态补偿机制、磷矿利用管控机制,将断面水质达标情况与生态补偿资金、矿产资源开采指标实行“双挂钩”。加强与三峡集团等中省在宜单位合作,共同推进化工转型、“三水共治”,建立完善共抓大保护的长效机制。

04.以创造性转化

彰显绿水青山“生态价值”

坚持生产、生活、生态“三生”融合,着力打通绿水青山向金山银山的转化通道,有力促进了高质量发展。

一是产业发展质量更高了。积极发展绿色产业,实现能耗排放与绿色GDP一减一增,全市单位GDP能耗、水耗分别下降到0.24吨标准煤每万元、40.3立方米每万元,化工产业占全市工业比重下降到20%以下,食品生物医药、先进装备制造增加值年均增长16%以上。随着生态环境的改善,美丽生态正转化为美丽经济,三峡人家、清江画廊等景点备受全国游客青睐,旅游人数连年增长,旅游总收入占GDP比重达到22.1%。

二是群众生活品质更高了。将公园形态和城市空间有机融合,以山脉、水系、路网来串联城乡,建设公园城市。依托“美丽宜道”建设串联风景名胜区、自然保护区、森林公园等生态空间,构建“郊野公园—城市公园—社区公园—口袋公园”四级公园体系,自然保护地占国土面积的11.1%,城区人均公园绿地面积12.59平方米,群众“出门进园、推窗见绿”。2020年上半年,宜昌市空气质量改善幅度在全国168个重点城市中位居第一,空气优良天率达到80%,蓝天白云从“奢侈品”变成“日用品”。

三是社会治理效能更高了。坚持生态教育从娃娃抓起,编印《长在宜昌》教材,培养“生态小公民”,相关做法得到习近平总书记肯定。全方位多层次开展生态好公民建设,生态保护意识深入人心,涌现了“三峡蚁工”等近百个生态公益组织,近20万人次参加生态保护志愿服务。近几年,宜昌先后荣获全国文明城市、国家森林城市、国家卫生城市、国家环保模范城市、中国气候宜居城市等荣誉称号,成为全国醉具幸福感城市、湖北省醉新的幸福感排名第一的城市。

鄂公网安备 42050302000233号

鄂公网安备 42050302000233号