每年农历正月初三至十五期间,酉水河畔洋溢着节日氛围的土家山寨中的摆手堂前,每当夜幕降临,土家族男女老少便围着一堆熊熊的篝火,在喜庆的锣鼓声中,“男女相携,翩跹进退”,跳起一种叫“舍巴日”或“叶梯嘿”的舞蹈,以缅怀祭祀先祖,祈望来年风调雨顺,这就是土家族摆手舞。这种舞蹈活动在土家山寨年复一年地举行,日复一日地蔓延,千年如一日,逐渐成为湘西土家族的传统习俗,成为土家人传统文化的符号。2006年,土家族摆手舞被列为传统舞蹈类第一批国家级非物质文化遗产名录。

恩施土家族摆手舞视频——学生版

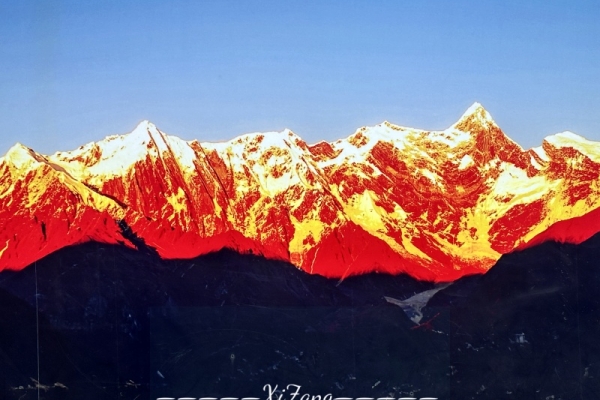

摆手舞是土家族古老的传统舞蹈,主要流传在鄂、湘、渝交界的酉水河流域,以重庆市秀山县、酉阳县、湖北恩施自治州的来凤、湖南湘西自治州的龙山、永顺为主要传承地。摆手舞它分大摆手和小摆手两种。它集舞蹈艺术与体育健身于一体,有“东方迪斯科”之称。摆手舞反映土家人的生产生活,如狩猎舞表现狩猎活动和摹拟禽兽活动姿态。起被列入中国第一批国家级非物质文化遗产名录。

摆手舞作为祭祀神灵的舞蹈,人们在表演时自然会怀着与纯粹娱乐性舞蹈完全不一样的情感,这就为其激发人的情感打下了一个良好的基础。如清光绪年间《龙山县志》记载的那样:“土民赛故土司神。旧有堂曰摆手堂,供土司某神位,陈牲醴。至期,既夕,群男女并入。酬毕,披五花被,锦帕裹首,击鼓鸣钲,跳舞长歌……男女相携,翩跹进退,故谓之‘摆手’。”清代土家族诗人也曾用“竹枝词”盛赞本民族摆手舞的场面:“摆手堂前艳会多,携手联袂缓行歌;鼓锣声杂喃喃语,袅袅余音嗬也嗬。”这些描绘和记载,无不指出,土家族人的摆手舞是在一种特殊的有特别能激发情感的状态下举行的。

土家族摆手舞

清时,就有文人形容大摆手:“福石城中锦作窝,土王宫畔水生波,红灯万盏人千叠,一片缠绵摆手歌。”湖南龙山马蹄寨的大摆手活动历史悠久,规模庞大,远近驰名,辐射面广,上至鄂西、川东,下至永顺、保靖、大庸、桑植,热衷于摆手活动的土家人,以及客商小贩、杂技艺人等届时纷至沓来,多达数万人,成为湘、鄂、川、黔边境文化、经济交流的民族盛会。

三十多年前的一九八三年正月初九至十一,龙山县在农车公社马蹄寨恢复举办了中断四十多年的土家族大摆手舞,当日,来自周边永顺、保靖县及龙山境内土家村寨的三万多群众聚会在马蹄寨参加了新中国建国以来第一次土家摆手舞盛会。由于历史的原因,土家族摆手舞从新中国前夕就中断了。党的十一届三中全会后,党的民族政策进一步得到落实。土家族地区的群众强烈要求恢复跳大摆手舞。龙山县委、政府根据土家群众的要求和抢救传承民族文化的需要,决定在八三年正月在农车公社马蹄寨正式恢复土家大摆手舞活动。

摆手舞是湘西土家族一种古老的大型歌舞,具有独特的艺术形式和风格。据考证,摆手舞早在唐朝以前就在土家族聚居的山寨出现了,其跳的主要内容有人类起源、民族迁徙、生产劳动、生活习惯、反抗侵略、民族团结等。

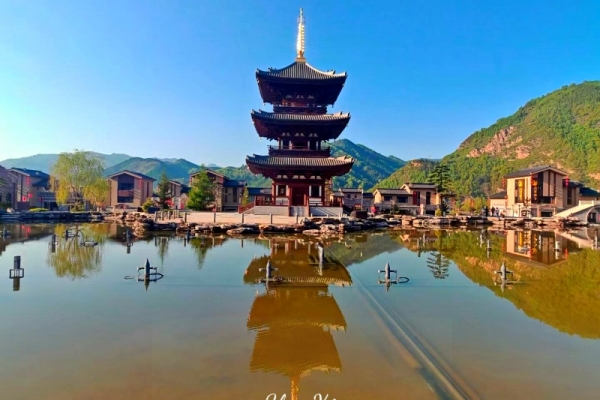

摆手舞跳的过程由一锣一鼓打击节奏来指挥,其舞姿缠绵,粗犷健美,朴实大方,节奏鲜明,加之指挥的鼓点锣声干脆有力,表现了土家族人民勤劳勇敢、智慧耿直的民族习性和富于斗争性的民族气节。过去,凡土家族聚居的山寨都建有摆手堂,每到正月(有的地方是三月)都要开展摆手活动,少则一天,多则七天七夜。清未土家竹枝词这样写到:

福石城中锦作窝, 土王宫畔水生波,

红灯万点人千迭, 一片缠绵摆手歌。

山叠绣屏异彩多, 摆手堂前水生波,

堂内堂外人挤人, 鼓伴歌舞闹山窝。

摆手堂前艳会多,姑娘联袂缓行歌,

冬冬鼓杂喃喃语,煞尾一声嗬也嗬!

鄂公网安备 42050302000233号

鄂公网安备 42050302000233号