每逢周末,带着家人或是约上三五好友,自驾前往城区周边的乡村,远离城市的喧嚣,享受自然的宁静。在这些山清水秀的村庄游玩、散心或烧烤露营,眼下已成为不少宜昌人周末休闲放松的首选。

然而很少有人能想到,在时下周末乡村游日益火爆的背后,是小村庄不堪重负的尴尬:汽车堵在路上,垃圾随手乱扔,农作物随意采摘……有旅游专家称,周末乡村出游还将继续升温,比村庄提高自身硬件设施、接待能力和游客尽量避开高峰期出游更重要的,是游客急需提高的个人素质和自律意识。

游客遗留在下牢溪河滩边的垃圾。

村民诉苦

游客竹林偷竹笋

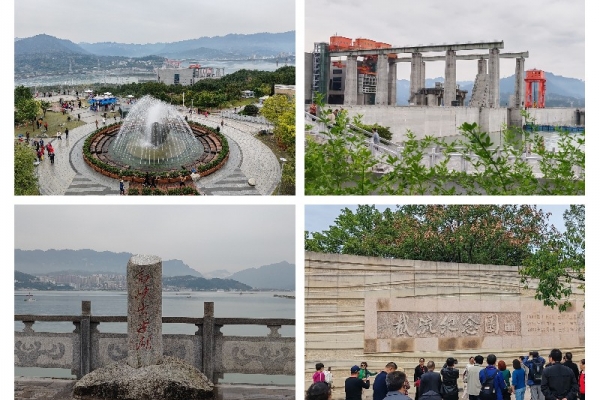

大溪村位于宜都市红花套镇。山不高,却群山连绵绿树成阴;水不深,却波光粼粼清澈见底。

优美宁静的自然环境一直是大溪村民的骄傲,然后如今却让众多村民不堪重负接连诉苦。6日,大溪村几位村民致电本报新闻热线6233333,直言城里人来得太多村里不堪重负。“遇到周末和节假日都不敢出门。”一位村民说,近一年多来,每逢节假日都会有不少游客驾车到村里游玩、烧烤、露营,其中以宜昌城区的居多。村里就一条乡村公路,还是单车道,很多路段根本无法会车,动辄路就被堵住了。今年五一假期,他骑三轮摩托车到镇上去买东西,结果被堵在路上一个多小时根本无法动弹。此外,不少游客在村里烧烤游玩结束离开后,山脚下、河滩公路边一片狼藉,垃圾堆积如山。“发生好几次矛盾了。”有村民告诉记者,大溪村是省级贫困村,他们依靠自己责任山竹林里长出的笋子和种植柑橘为生。3月底4月初是笋子生长期,可每到周末城里人来游玩时,和村里的人招呼也不打,拿着袋子就跑到竹林里掰笋子,一掰就是几大袋,他前段时间还抓住过4次。有的游客意识到不对还会按市场价给些钱作为补偿,有的不理解反而认为村民太小气,醉后发生纠纷还闹到了村委会和派出所。

记者探访 城里来的烦恼一箩筐

8日上午,记者在大溪村走访看到,一条小河贯穿村庄,大溪水库放出的水从30多米高的山腰处奔腾而下异常壮观。而和自然美景格格不入的是,河滩边、水库边和一些空旷地带,随处可见各种用过的烧烤用具、餐具和生活垃圾。“压力非常大。”大溪村村支书陈长红说,近两年来,越来越多的游客自驾来村里玩,让村里交通压力倍增。每个周末,到村里游玩的游客都有600人次以上,仅五月一日当天,村里就来了300多辆车1000多人,路上堵得一塌糊涂寸步难行。在2015年1月,村委会专门聘请了两名城管队员,一到周末就在路上指挥疏导交通,可也无济于事。

此外,众多游客游玩、烧烤和露营后产生的各类垃圾也让村庄十分受伤。陈长红说,村里专门雇请了垃圾清运车,用来清理垃圾保护自然环境。每逢周末游客高峰时段,都可以在河滩、水库和公路边收集清理4满车垃圾。

而更让村民无法忍受的是,少数游客随意偷摘村民的笋子、柑橘,有些市民烧烤时发现菜不够,直接到村民农田里采摘青椒、萝卜和白菜,摘多了用不完随手扔掉,摘上几大包装车带走的现象也很普遍。游客和村民由此产生的纠纷层出不穷,几乎每天都有2至3起,有一次甚至还发生了斗殴。有时游客来多了,不少村民便在自家田里和责任山竹林处看守着。

陈长红表示,大溪水库是村里的名片,本是禁止游泳的,可一到夏天,就会有成群结队的游客不听劝告非要下水游泳,去年和前年夏天,在水库下游的水潭里还发生过游客溺水身亡的悲剧。

专家呼吁 游客自律才是关键

多位大溪村村民表示,自然美景难能可贵,需要每一个人保护,游客来文明游玩他们欢迎,如果随意践踏谁也不会答应。

陈长红说,不少游客通过微信、微博等相互了解慕名而来游玩本是件好事,但一定要爱护这里的一草一木。村里在去年先后投资了70余万元,修建了4座公厕、停车场,还设了大量垃圾桶,但还是不能缓解游客猛增的压力。村里也打算利用得天独厚的自然景观发展乡村休闲旅游产业,把闲置的老房屋利用起来发展农家乐和住宿,并规划露营区、烧烤区、攀岩区集中开发管理,但目前还在规划申报审批中。

记者采访了解到,在宜昌周边,不少有山有水的小村庄和大溪村所处的尴尬境地一样,接待能力不足,配套硬件设施不完善,交通拥堵动辄堵车和游客遗留的大量生活垃圾,成为制约当地乡村游的瓶颈和顽症。

三峡大学旅游系教授阚如良说,国家提倡全域旅游支持全民共建共享旅游模式,还要争取在2020年通过乡村旅游带动200万农村贫困人口脱贫致富,这是一个大背景。加上乡村旅游对城市居民来说具有新鲜感、短平快式的方便和旅游成本低的优势,可以预见,乡村周末自驾游还会持续火爆。

阚如良说,乡村周末自驾游多以开放、随意为主,也确实存在着接待能力有限、基础设施建设不完善等种种问题。可即便是成熟的景区景点,也面临着堵车、停车难、接待量“爆表”的诸多问题。乡村周末自驾游的持续健康发展,除了乡村需不断完善自身基础设施建设、学习旅游经济利用自身资源造福当地村民,还需要观光的游客提高自身素质和自律意识。

释放野性的乡村游不能变“野”游

本报评论员 喻植桃

每到周末,朋友圈里晒各种乡村游的图片,吃啊喝啊烧烤啊,一份乡村野趣跃然“圈”上。没有被“圈”进来的,还有垃圾、偷菜以及村民的诸多不满……

现在,城市的公园里,践踏草坪、爬树摘花的行为,已经不多见。个中原因,除了市民文明素养在提高,还有群众雪亮的眼睛:往往一个不文明的举动,会有很多双眼睛盯着,多少会顾及脸面,怕低头不见抬头见,还怕被追责。

为什么一些看似文明的城里人,一到乡村游,就变“野”了呢 ?这是因为:

村民的菜地、果园没有围栏,有人就把“他人东西不得偷拿”的道德围栏拆了;

来的都是客,走了不认得。顺手牵羊摘点菜,谁认得我是张三李四,脸面,脸面就丢地里吧;

吃完喝完,垃圾怎么办?这里又不是我家房前屋后,随手丢呗。

……

一个原本文明的城里人,到了乡村竟然“恢复”了野性,难道又要经历一次文明的洗礼,又要来一次脱胎换骨的蜕变?

乡村游,陶怡性情,释放野性,但也不是随便撒野,那些在城里坚守的文明公约不能变“野”。

山清水秀,村景如画,乱扔的垃圾是泼向画面的污水;瓜果飘香,绿满菜园,偷摘行为是对村民劳动果实的窃取;村民质朴,民风淳厚,少部分人的不文明行为,亵渎了这份质朴与美好。

那些闯进乡村的 “野妇莽汉”,该收收自己的野性子了。

鄂公网安备 42050302000233号

鄂公网安备 42050302000233号