又是一年春来到。宜昌大地绿色一天天增多,山水一天天变美。

“既要绿水青山,也要金山银山”,“以后现代理念,推进城市绿色发展”。党的十八大以来,市委、市政府站在建设现代化特大城市总布局的战略高度,运用新理念新思维,带领人民群众推进城市绿色发展,引领城市永续发展。

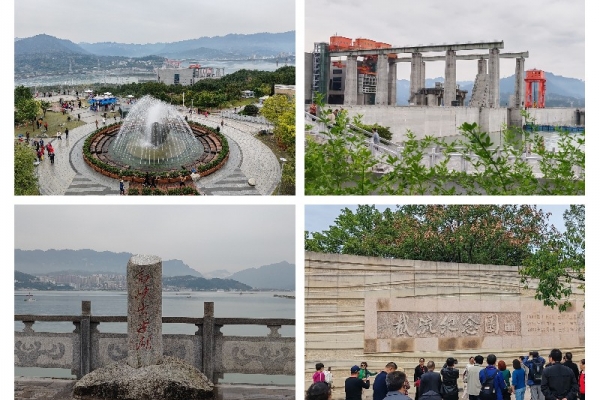

美丽宜昌的绿色底色,一天天愈发清新养眼。“全国文明城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”、“中国十佳宜居城市”、“全国卫生城市”、“国家环保模范城市”等荣誉,成为宜昌亮丽的名片。

遵循发展规律,顺应人民期待,彰显责任担当。为深入贯彻落实党的十八届五中全会、中央城市工作会议精神和省委提出的“三维纲要”精神,更好发挥我市生态资源优势,把宜昌建成国家生态园林城市、国家生态文明建设先行示范城市和全国绿色发展示范城市,市委、市政府出台了《关于贯彻后现代理念深入推进城市绿色发展的意见》(以下简称《意见》),以空前的力度推出一系列顶层设计与战略部署,力求把宜昌的经验和做法上升为制度性要求,把省委、省政府的要求上升为制度性的安排,强力推进城市绿色发展,为城市创造一个美好的未来。

3月15日,市政府研究室(发展研究中心)组织召开《意见》解读座谈会,市发改、住建、规划、园林、城管、交通、林业、招商、宜昌新区推进办九个部门共同对意见进行了深度解读。

统筹绿色规划,优化城市顶层设计

当前,我国城市发展已经进入新的发展时期。城市要转变发展方式,完善治理体系,才能不断提升环境质量、人民生活质量和城市竞争力。《意见》着眼城市未来,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,不断优化顶层设计。

完善绿色规划体系。坚持以人民为中心的发展思想,坚持人民城市为人民,将生态优先、产城融合、城乡一体、人城共进、智慧个性、包容共享的后现代理念贯穿于规划编制、实施、管理全过程。推动经济社会发展、城市、土地利用、环境保护等规划“多规合一”,加强城市设计。实现城市、县城及重点镇控制性详细规划全覆盖。

优化城市空间布局。将环境容量和城市综合承载能力作为确定城市定位和规模的基本依据,科学合理布局生产、生活、生态空间,建设三峡生态经济合作区。加强城市空间管制,坚守城市生态控制线,保障城市重要生态廊道和景观安全。

严格城市规划管控。加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的管控,留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等“基因”。将城市色彩纳入城市规划范围,全面实施色彩规划管控。划定并实施禁建区、限建区、适建区及城市绿线、蓝线、紫线、黄线“三区四线”管控。科学实施规划控绿,对保护性生态用地“只征不转”、山体用地“只补不征”,确保绿地只增不减。建立绿色图章制度,提高城市新建、改建居住区绿地和城市公共建设绿地的达标率和建设水平。推进项目建设与生态覆绿同步设计、同步建设、同步竣工。

推进绿色建设,全面提升城市功能

骨架拓展,新城崛起,人口增加。围绕“宜业、宜居、宜旅”的目标,城市功能需要按照新理念,重新定位和提升。《意见》结合实际,提出了“双轮驱动”战略。

推进城市新旧互动。坚持“双轮驱动”,统筹推进新区建设和旧城更新。按照基础设施、公建、安置、生态“四个先行”原则建设新区,按照减少老城区人口密度和建筑密度、增加基础设施和开敞空间的“两增两减”工作思路,开展城市修补。全面完成中心城区棚户区和危房改造。大力实施城市整理和“绿化、美化、亮化”工程。建设绿色基础设施。贯彻落实海绵城市建设理念,加快建设“渗、滞、蓄、净、用、排”相结合的雨水控制利用系统,将70%的降雨就地消纳和利用,确保新城区硬化地面可渗透面积不低于40%。加强对城市坑塘、河湖、湿地等水体自然形态的保护和恢复,构建城市良性水循环系统。

建设生态绿地系统。增量提质,构建平面与立体交织、线型与点面融合、自然与城市渗透的生态景观格局。加快建设一批较大型城市生态林、城市公园、三小绿地(小公园、小绿地、小广场)和社区公园,实施一批城市生态修复工程,让城市再现绿水青山。

大力发展绿色建筑。新建建筑逐步普及绿色建筑一星级标准,新区范围内建筑面积超过2万平方米的公共建筑以及政府投资的公益性建筑,按照不低于绿色建筑二星级标准规划建设。全面实施绿色房建、绿色交通、生态景观、水资源综合利用、垃圾综合处理、绿色建材、绿色能源、建筑产业现代化“八大工程”,积极创建国家、省级绿色生态城区。

发展绿色经济,推动产城共建共融

以城聚产、以产兴城。《意见》在发展城市绿色经济方面,提出抢占战略性新兴产业高地,以转型发展构建城市经济的支撑力。

大力发展绿色产业。坚持以城聚产、以产兴城。积极培育战略性新兴产业和现代服务业,招商项目中战略性新兴产业和现代服务业比重达到40%以上并逐年递增,新增招商项目必须100%符合环保要求。以节能环保和资源循环利用为目标,加快对现有产业的生态化改造,构建新型绿色产业体系。到2020年,现代服务业和高新技术产业增加值占生产总值比重分别达到35%和22%。

大力发展循环经济。实施循环发展引领计划,推行企业循环式生产、产业循环式组合、园区循环式改造,减少单位产出物质消耗。加强高能耗行业能耗管控,有效控制电力、冶金、建材、化工等重点行业碳排放。大力推动建筑废弃物资源化利用、餐厨废弃物资源化处理、“城市矿产”资源回收及利用,2020年基本建成全国生活垃圾分类示范城市。

加快建设智慧城市。实施“智慧宜昌建设三年行动计划”,积极推进新一代信息技术与城市经济社会发展深度融合,抓好4G网络全覆盖、城区公共场所免费WIFI全覆盖、三峡云计算中心、大数据中心等基础设施建设,推进智慧食药监管、智慧健康医疗、智慧社会保障、智慧创业就业、智慧环保、智慧交通、智慧城建等重大应用项目建设,通过3至5年的努力,实现基础设施智能化、公共服务便捷化、社会治理精细化、生活环境宜居化、产业发展现代化,把宜昌建成全国智慧城市建设示范城市和长江中上游区域性智慧之都。

倡导绿色生活,加快培育生态文化

绿色发展,需要全体市民积极参与,共建共享。《意见》大力倡导绿色生活,共同营造生态宜居的城市环境。

倡导绿色低碳出行。加快建设城区“内中外三级”快速环网和出城快速通道,启动城市轨道交通建设,科学布局建设快速公交线路,加快电动汽车充电基础设施建设。加强公交枢纽、港湾式车站、专用车道、停车换乘设施以及步行道、自行车道、人行过街设施的建设,完善微循环交通系统,构建“轨道交通+快速路网+快速公交+慢行系统”的绿色交通出行体系。到2020年,基本实现中心城区公共交通站点500米全覆盖,公共交通占机动化出行比例达到60%。

加强城市环境治理。开展户外广告、空中管线、市容秩序、交通秩序、噪声等整治行动。开展工业污染源、燃煤、扬尘、机动车船排气、饮食业油烟、挥发性有机物等大气污染物专项管控。系统整治集中式饮用水水源地、长江、清江等重点流域受污染水体,以及城市内河、湖泊、水库,消除黑臭水体。推进城市生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。加强城市法治化、精细化、智慧化、人本化管理,推进城市共治共管、共建共享。

培育绿色健康文化。实施全民节能行动计划,提高节能、节水、节地、节材、节矿标准,开展能效、水效领跑者引领行动。倡导公众积极参与绿色消费活动,把绿色发展、生态文明知识纳入国民教育体系和继续教育体系,开展绿色课堂、绿色家庭、绿色社区、绿色机关、绿色村镇和绿色生态城区创建活动,形成尊重自然、节约资源、爱护环境、保护生态的良好社会风尚。

鄂公网安备 42050302000233号

鄂公网安备 42050302000233号