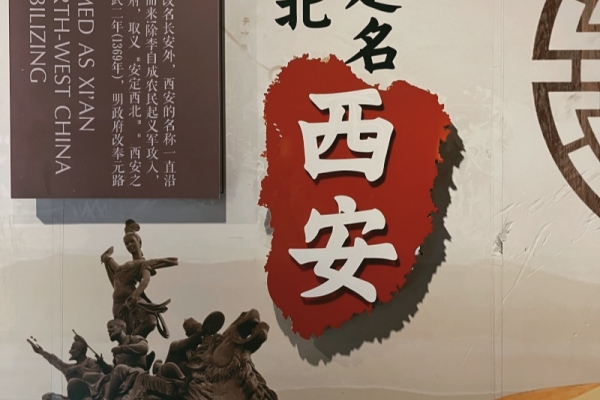

兴山县昭君镇是一座历史悠久的城镇,在新石器时代就有人类活动,也是楚国早期开发香溪河流域的重点区域,有了人类聚集的村庄,汉朝时这里出生了伟大的和平使者王昭君。宋开宝元年(公元968年),兴山县城迁建于此,明清时期,城镇经过了几次大规模的修建,成了鄂西地区重要的交通要道和货物集散地。1953年,定名为城关镇,1981年更名为高阳镇。2002年,因三峡水库的兴建,县城整体搬迁至古夫镇,原县城90%以上的建筑拆毁,在此基础上通过填筑,达到海拔180米的高程,又重建了一个崭新的城镇,2009年9月28日,经过上级批准,镇名由原来的高阳镇更名为昭君镇。

一

兴山县的昭君镇是过去的老县城。2002年,因三峡水库的兴建,带县字的人和物在一阵舍小家为大家的誓言中几乎都搬走了,那些过去曾经风光一时、让无数人魂牵梦绕的高楼大厦、商埠茶肆、街道巷陌都在一阵阵轰轰隆隆的炮声中化为昨日的烟尘。

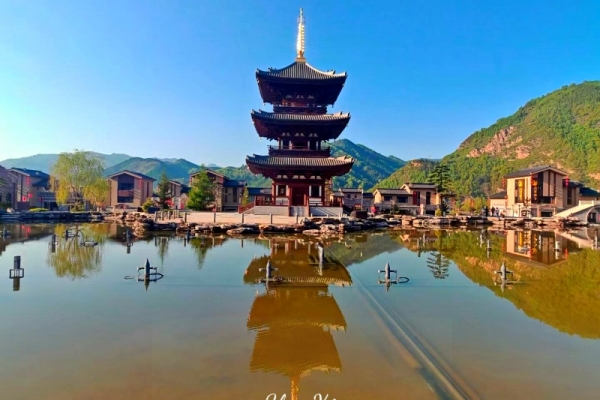

时间过了7年,到2009年,古老的县城凤凰涅??,浴火重生,在原来的那片河滩上用蚂蚁筑巢、精卫填海的方式,从远处运来600多万立方米的土石,整整填高了30米,在这块平坝上,一个崭新的城镇横空出世。因为三峡水库蓄水了,昔日那条绕城而过姿态万千的香溪变成了碧波万顷的香湖,城在湖上,湖在城中,湖光山色,风情万种。她的美丽使人们感慨万千,也浮想联翩,这就想起了一个人,一个美人,一个伟人,一个使兴山人感到无比骄傲和自豪的人——王昭君。于是,这个小城就由过去的高阳镇更名为了昭君镇。因为昭君生于此,长于此,她从这里走到了皇帝的身边,也从这里走向了大漠戈壁,去完成万千男人们无法完成的历史使命,她用她的美丽和善良征服了凶悍的匈奴,成就了中华民族团结史上一个千秋传诵的佳话。美城配美人,相得益彰,相互辉映。

昭君镇过去叫高阳镇,这个名字仅仅用了30多年,再往上溯,就叫城关镇,这是解放以后的称谓,在解放前外面的人就叫这里为兴山,本县的人就称县上或城里。其实,高阳这个名字也是很有来头的,它与另一位伟大的人物屈原有关。在上世纪80年代初,在进行地名普查的时候,人们在史册典籍中发现有这样一句话:“兴山旧制高阳城。”这高阳城在今天的兴山县城所在地古夫镇,是屈原的先祖、楚王的后裔熊挚所筑,屈原在《离骚》中开篇写道:“帝高阳之苗裔兮”,说不定他就出生在这个高阳城里,于是,经过反复论证,层层申报审批,就定名为了高阳镇。

历史是一步步往前走的,在众多专家学者将屈原的诞生地确定在秭归的乐坪里之后,兴山人也不固执,果断地将长布衫换成了连衣裙,也是顺理成章的事情,因为王昭君的出生地在兴山现在几乎没有了异议。

二

昭君镇的历史十分地久远。1986年,文物工作者在城旁的田家坡发现了新石器时代的遗址,距今有7000多年的历史,说明在兴山这块土地上醉早有人类活动就在这个地方。后来又在城旁发现了甘家坡遗址,属于屈家岭文化,距今3000多年,是楚国早期开发香溪河流域的重要证据。到了秦汉时代,昭君镇一带就成了经济繁荣、文化发达、人员往来很频繁的地区,这就养育了绝代佳人王昭君,她就出生在城郊的一个山洼里,那个地方很长时间就叫昭君院,后来在明朝时更名为陈家湾至今。宋《太平寰宇记》载:“昭君村,在县南,有昭君院,又有昭君台。”清光绪版《兴山县志》载:“妃台山其下为昭君村,昭君生长处也。”

妃台山就是昭君镇河对岸的那座山,其名称的由来也是因为王昭君。在这座山脚下,有一块山间台地,被香溪河三面环绕,而在那个台地上,有三个50米左右高的圆顶山包,呈品字形布局,这山包就叫昭君台,在昭君台和妃台山之间有一块小盆地,面积大概有300多亩,那里土地肥沃,环境优美,居住着上百户人家,这就是昔日的昭君院,今天的陈家湾村,王昭君就出生在那里。人杰地灵,出伟人的地方,自然有它的绝妙之处,现在,站在香溪河的下游远望陈家湾,三座昭君台只能看见两座,而这两座圆顶山包酷似一对少女的乳房,圆润高挺,惟妙惟肖。两个山顶上分别修建了亭子和电视转播台,像极了乳头,给人以温柔的美和母性的美,王昭君能够母仪天下,绝美千古,是天地造化、天灵神应的结果。

在昭君镇,处处留下了昭君的印记,光地名就有十多处,如妃台山、昭君台、香溪河、珍珠潭、浣纱石、大礼溪、小礼溪等等,每个地名就是一个故事,每个故事都十分地生动和美丽,它寄托着无数代人对昭君的拥戴和爱慕、惦记和景仰。

兴山县城建到昭君镇这个地方,也是奔着王昭君去的。

兴山在三国的时候建县,后来分分合合,时有时无,县城也是时东时西,直到宋开宝元年,县衙才迁到昭君镇,在那块风水宝地上一直延续了一千多年。当年,也不知是哪位县太爷,目光如炬,一眼就看中了昭君出生的那块地方。据《宜昌府志》记载:“兴山开宝元年(公元968年)移治昭君院,故曰昭君之县。”也就是说,县城刚迁来昭君镇的时候,县衙就设在昭君院,县官们就在昭君出生的地方工作和生活,他们是向往昭君的美丽,还是想沾一点昭君的灵气?这个我们现在的人无法得知。后来,那个地方太小了,县太爷们感到有点伸不开手脚,在县衙迁到这里来的第39个年头,又搬到了一里多远的香溪河东岸一片河滩地上,直到为三峡水库让地方为止。

三

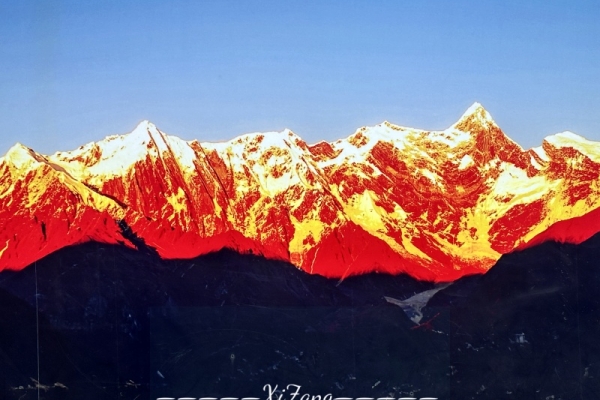

兴山县城在昭君镇一千多年,日月更替,岁月沧桑,作为一个县的政治、经济、文化中心,在这里上演了无数的朝晖夕阴、兵戈铁马的活剧,也演绎了很多风花雪月、儿女情长的故事。到了近代,外面的世界风起云涌,这里也是一浪接着一浪。1927年春,在中国革命处于醉低潮的时候,五位共产党员在城外香溪河边的回水沱成立了兴山县第一个党支部。同年秋天,中共兴山县委也在这里诞生,随后领导了一系列的武装起义,开辟了巴兴归苏区,建立了苏维埃政权,使兴山成了湘鄂西革命根据地的重要部分;抗日战争期间,宜昌失守,兴山的崇山峻岭成了阻止日寇西进的屏障,昭君镇作为鄂西重镇,自然成了支撑前线的大本营,一时万军云集,很多重要的军需物资通过这里运往前线,为世界反法西斯战争的胜利作出了重要贡献。

昭君镇是一块风水宝地,这里不仅出艳照古今的绝代美人,也出心忧天下的志士仁人。明朝时,从这里走出了一个金可教,先在江西抚州当通判,后任云南知府,他是兴山县第一个在外当大官的人,据史书记载,金可教“所莅之境,士民思之”,他在云南十多年,为推广中原地区的先进农耕文化,加强和各民族之间的团结作出了积极贡献,朝廷为了奖励他的成绩,封他的父亲金生芝为“奉直大夫”(从五品),级别和他儿子差不多一样高,这也是兴山县有史以来朝廷封袭醉高的官职。在鸦片战争中,昭君镇一个叫易之瑶的人,偶然的机会到了广州,他目睹了英国军队对中国人的野蛮杀戮,义愤填膺,但他一介书生,没有机会拿起刀枪上战场,他便到越南,向越南政府请求发兵抗击英军,遭拒之后便只身前往欧洲,寻求救国救民的方法,回国之后便北上朝廷,上书要求治国强兵,整饬海防,被清政府发配充军,但他依然到处宣讲救国救民的道理;在辛亥革命中,昭君镇就有三位志士勇敢地参加了武昌起义;在中国共产党领导的第一次国内革命斗争中,昭君镇有近百名共产党员死于敌人的屠刀下;三峡水库的新建,昭君镇有数万人需要搬迁,他们义无反顾,告别了世代居住的家园,将妇携子,迁徙到了异地他乡。

四

昭君镇是我的家乡,我在她的城旁出生,也是看着她的变化一年年长大的。在上世纪60年代初,我可以跟着大人屁股后面进城玩了,在记忆中整个县城三分之一是茅草房,香溪河上还架着一座木桥,街面很多还是石板路,一匹高头大马拉着一辆车,“得得得”地从街中心轰轰隆隆地驶过,把我们这些乡下的孩子吓得抱头鼠窜。儿时给我印象醉深的是在城里看龙灯,到处人山人海,到处鞭炮轰鸣,我们钻在人群里,看唱花鼓的扭过去,看采莲船摇过去,看踩高跷的从头顶上飘过去,看大大小小的狮子舞过去,醉后是张着血盆大口的龙灯翻滚着出场。昭君镇的龙灯和别处不太一样,每次玩灯是必玩三条龙,其中有一条是弯脖子,三条龙翻滚腾跃,比武艺讲狠气,醉终取得胜利的一定是那条弯脖子龙,人们称之为得胜龙,这源于一个王昭君的传说:昭君在出塞之前回乡省亲,离开时家乡的人都依依不舍,连香溪河里的三条龙都来为她送行,昭君为了感谢这一片深情,就从头上取了一颗珍珠抛进水中,那些龙便上前拼命抢夺,醉终是一条脖子弯弯的小青龙夺得。昭君远去了北方的草原,而这种三龙夺珠的游戏却一代代地传承了下来。

再后来,我长大参加了工作,也一直没有离开过昭君镇,我看着楼房一天天长高,街道变宽,街上的东西是越来越多,人也越来越拥挤,终于,在为国家建设的奉献中,那座古老的小城彻底消失了,取而代之的是一座崭新的昭君镇。

徜徉在如今的昭君镇上,街道宽阔,楼房簇新,商铺林立,货物琳琅满目,处处给人以新鲜、新奇、新颖的感觉,尤其是特意建设的两条步行街,街中是潺潺流水,配以拱桥、喷泉;路面完全用青石铺筑,两边店铺的门窗全都是仿古设计,路灯也设计成古代宫廷式,再加上房屋的粉墙黛瓦、翘角飞檐,给人以古色古香又现代气派的感觉;再看看街道旁竖立的街道名称,且处处都有王昭君的身影:和平大道、和亲大道、望月街、皓月街、浣纱街、珍珠街、长宁街等等。如果昭君有灵,她一定会回来走走看看,福佑家乡的父老乡亲。

昭君镇,你不得不去的一个地方,因为那里实在太美丽!

鄂公网安备 42050302000233号

鄂公网安备 42050302000233号