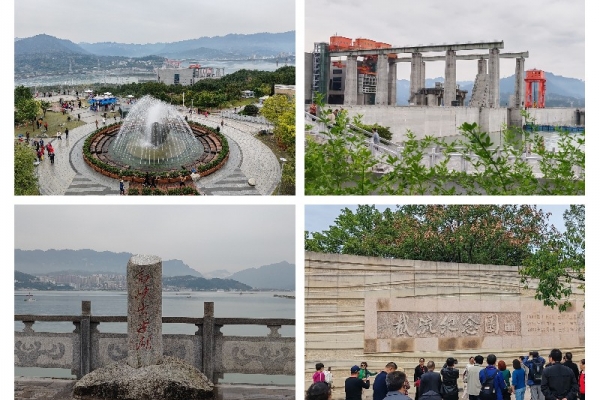

近年来,宜昌城市街道越来越靓丽、城市管理越来越科学、市民幸福指数越来越高。图为市民参加健步走活动。(本报资料照片)

省委常委、市委书记黄楚平指出:建设现代化特大城市的目的是要不断改善人民生活,增进人民福祉。所做的一切工作都是要让社会更加公正、更加和谐,让宜昌人民生活得更加富裕、更加幸福、更有尊严。

幸福指数节节升,美好生活日日新。市民们共同期待着!提高居民收入是首要

民之所呼,必有所应。2013年我市政府工作报告明确提出,城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入增长与经济发展同步。“提高居民收入,首要在于扩大就业、推动创业。”市人社局张军平说。2013年,我市将实施就业优先战略,多渠道开发就业岗位,醉大限度增加就业容量,提高就业技能,推进稳定就业和高质量就业。同时,突出创业致富,深入推进全民创业,鼓励“二次创业”,以确保新增城镇就业7.7万人,下岗失业人员和困难人员再就业2.75万人,农村劳动力转移就业7.5万人。

张军平说,保障居民收入,关键在于提高工资收入水平,建立健全劳动者工资决定机制、正常增长机制、工资保障机制,促进各类人群,尤其是普通劳动者工资正常增长并逐步缩小不同人群之间的差距。(下转第二版)(上接第一版)

提高工资收入也要完善社会保障体系,健全完善覆盖全人群、全人口的社会保障政策,不断提高社会保障水平。据介绍,我市今年将稳步扩大社会保险覆盖面,确保扩面15.5万人次,认真做好不同群体社保制度的衔接转换,全面推进城乡居民社会养老保险,巩固完善新型农村合作医疗制度,提高企业退休人员的养老待遇。

据了解,我市将采取有效措施防止基本生活必需品价格出现异常波动,保证困难群体不因物价上涨而降低生活标准。同时,深入推进工资集体协商,着力完善工资正常增长机制和支付保障机制,保护劳动者合法权益。

此外,我市还将大力支持贫困地区、边远山区、低收入群体以及困难群体的生产生活,实施86个村整村扶贫攻坚,扶贫搬迁1120户,稳定脱贫3.8万人。完善公共服务是支撑

民有所求,必有所为。对教育、医疗、住房等这些市民比较大的诉求,将在与现代化特大城市匹配的公共服务建设中加快解决进程。相关部门负责人如是说:

教育——公共财政支出还将进一步提高教育支出占比,加大投入建设学习型城市,全面完成学前教育“三年行动计划”,大力推进教育信息化和现代化学校创建活动,鼓励和规范社会力量办学,积极推动进城务工人员子女平等接受教育等。始终把握当前教育问题之根本,努力均衡资源,让每个孩子都能公平地受到优质教育。

健康——将进一步解决医疗体系资源不均衡的问题,加快建设区域性医疗卫生中心,健全农村三级医疗卫生服务网络,完善城市社区卫生服务体系,努力让群众享有安全优质、方便价廉的基本医疗服务。同时实施全民健身计划,新建省级农民体育健身工程90个、市级全民健身路径35条、村级体育设施180个。

住房——今年,我市开工建设保障性安居房2.5万套,并健全社会和居家养老服务网络,新改造农村危房1.4万户。同时,加大公租房建设,将保障面扩展到中等收入群体、大学毕业生和农民工等,让更多社会群体共享发展成果。创新社会管理是基础

民有所忧、必有所虑。我市作为全国社会管理创新的试点城市,在探索解决事关民生幸福的热点难点问题过程中,已经积累了成功的经验。

市网格监督管理中心主任丁晓燕介绍,今年将坚持民生优先、服务为先、基层在先,推动网格化管理、信息化支撑、全程化服务体系向县市延伸,不断提升社会管理水平。同时,要通过更优质、更全面、更便捷的网格化管理为市民服务。

安全和谐是幸福指数的核心指数之一。市委政法委副书记、综治办主任向丽说,各级将继续加强社会管理综合治理,做好矛盾纠纷排查调处、特殊人群的服务与管理、社会稳定风险评估等工作,健全立体化社会治安防控体系,深入推进平安宜昌建设,争创全国社会管理综合治理“长安杯”,以更好的社会治安环境回应市民们的关切。

此外,为了提升群众生活质量,我市还将改善交通出行环境,加快社区公共服务能力建设,加强粮油市场建设和管理,推进国家肉类蔬菜流通追溯体系建设试点,完善食品药品监管体制机制,加快创建食品安全放心城市,并全面落实安全生产。

市委政研室副主任汤明介绍,除了落实既有政策,创新方式方法也是提升市民幸福指数的重要途径。市委、市政府将在学习借鉴基础上再创造、再创新,有效促进社会服务、民生改善,并构建制度框架,形成长效机制。

鄂公网安备 42050302000233号

鄂公网安备 42050302000233号