好不容易培养的剧团骨干,因为福利待遇跟不上而另觅良木,导致京剧团萧条沉寂;忠实票友想过戏瘾,却苦于缺乏专业指导、没有平台施展——这是不少城市京剧团常见的困境。而在宜昌,却别有一番景象:敲起鼓点,拉响京胡,唱起字正腔圆的西皮二黄,每个月月末,本地票友与外地票友齐聚宜昌京剧团,登台演出;喜欢京剧的朋友花上5元钱,在古色古香的八仙桌旁品茗听戏,欣赏国家一级演员的大家风范,以戏会友……

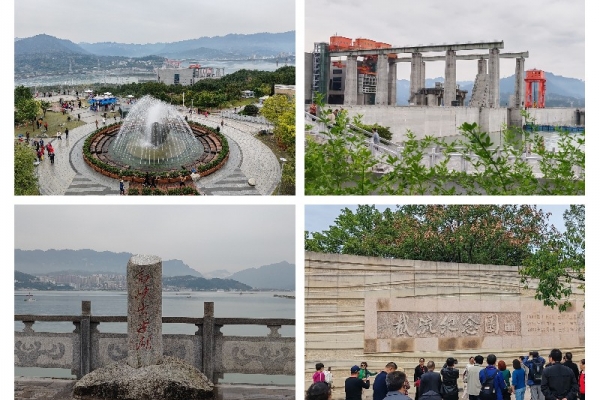

宜昌京剧的新气象,始于今年6月宜昌京剧团创新思路,在全国首创建立起开放式的票友交流平台——“国韵大戏台”。

宜昌京剧团从自身找不足,把群众需求与自身发展紧密结合,喊出“国韵大戏台,想唱你就来”的口号,不仅服务了本地票友,更吸引了上海、安徽、武汉、重庆、荆州等地的票友齐聚宜昌进行交流、沟通,产生了良好的社会效益,叫响了文化创新的“宜昌品牌”。死胡同里寻出路

8月28日是票友程佩玲老人的90岁寿辰。按惯例,无非是找个餐馆吃吃饭、打打牌,然而,这次却出现了“意外”。程佩玲的亲戚在与宜昌京剧团商议后,决定把生日宴会办在国韵大戏台:一家老少齐聚一堂,看着各地票友精心准备的精彩演出,老太太高兴得合不拢嘴,“高兴!真是高兴!”站在一旁的女儿笑着摇摇头,“没办法,咱妈就好这一口!”

这样的热闹,宜昌京剧团好久没有了:外债累累,人才大量流失,排演厅门可罗雀,怎么办?曾三进中南海的辉煌真的不复从前了吗?特别是在传统戏剧市场不景气、京剧爱好者数量大幅降低的情况下,宜昌京剧团的突破口在哪?如何充分利用现有资源,把专业与业余、舞台与演出紧密结合,弘扬国粹、再创辉煌?

2011年底,宜昌市京剧团转企改制,当时团长孙虎就提出“团结奋斗、凝聚力量、打造精品、开拓市场、团兴我荣、团衰我耻”的办团理念。在一次次的争论、碰撞中,宜昌市京剧团的思路逐步清晰:戏曲的存废,在于观众;演员的价值,在于舞台。离开了观众和舞台,也就失去了剧团和演员存在的意义。

2012年4月,宜昌京剧团组织团员外出调研,结果发现京剧票友不在少数,但供票友活动的场所少得可怜,即使有价格也偏高,随随便便找个专业的舞台来段彩唱,没有3000元根本不可能。醉终,他们确立了自己的目标:推出“国韵大戏台月月演”项目,打好人才牌、惠民牌、开放牌、特色牌、精品牌,传承京剧艺术,培养京剧人才和京剧观众,争取在文化体制改革中走出一条新路,创出文化创新的“宜昌品牌”。

6月19日,国韵大戏台月月演活动正式启动。宜昌市京剧团拿出压箱底的行头、头面、蟒袍、靠衣,并喊出“白菜价”,降低门槛让利给票友:票友表演一段清唱,收费30元;全套戏服加上道具和化妆,票友表演一段彩唱收费200元。“我去过好多地方,这么周到的服务,这么低廉的价格,还真是宜昌仅有。”武汉票友易喜祥如是说。

5个多月来,国韵大戏台共演出20场,参演人数近600人次,观众近3000人次,大家以戏会友,共同提高。放下身段搞服务

“皓月当空,恰便似嫦娥离月宫,奴似嫦娥离月宫……”11月24日晚,上海票友代英筠再次从上海飞到宜昌,以一曲《贵妃醉酒》拉开了“国韵大戏台月月演”汇报演出序幕。

鄂公网安备 42050302000233号

鄂公网安备 42050302000233号